Experimentelle Resultate der Feldtest Fahrzeuge

Die im folgenden dargestellten experimentellen Resultate sind Bestandteil der im Rahmen des InterOp-Projektes durchgeführten Feldtests und wissenschaftlichen Untersuchungen.Fahrzeuge und Sekundäre Feldplatten

Eine der Besonderheiten der Interoperabilitätsdefinition des

WiPT-Standards

liegt darin, dass mechanisch und magnetisch unterschiedlich gestaltete

sekundäre Feldplatten auf der standartisierten magnetischen

Energiequelle, d.h. der primären Feldplatte, betrieben werden können.

Damit ist eine Anpassung an die unterschiedlichsten Fahrzeuge mit deren

individuellen mechanischen Randbedingung bezüglich Fläche, aber auch

bezüglich Bodenfreiheit (d.h. Höhe der sekundären Feldplatte am

Fahrzeug) einfach möglich.Zur Demonstration dieser Eigenschaft und damit auch zur Verifizierung der Interoperabilitätsdefiniton gegenüber den gewünschten Anforderungen wurden vier sehr unterschiedliche Fahrzeuge mit der induktiven Ladetechnik ausgestattet. Bezüglich Baugröße kamen extrem unterschiedliche Feldplatten zum Einsatz, die in der folgenden Tabelle zusammen mit den Fahrzeugen ihrer Anwendung dargestellt sind. Von den vier ausgestatteten Fahrzeugen wurden drei sehr intensiv wissenschaftlich untersucht, so dass der vierte Fahrzeugtyp (E) in den weiteren Betrachtungen keine Berücksichtugung findet.

| Feldplatte / Fahrzeug B2 |

Feldplatte / Fahrzeug A |

Feldplatte / Fahrzeug C/D |

Feldplatte / Fahrzeug E |

|

|---|---|---|---|---|

| Sekundärer Spulentyp |

Doppelflach |

Doppelflach |

Solenoid |

Solenoid |

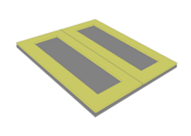

| Sekundäre Feldplatte |

|

|

|

|

| Fahrzeugtyp |

iMiEV / eOn |

Streetscooter B14 |

Cetos (basierend auf Opel

Corsa) |

Karabak (basierend auf

Fiat 500) |

Ein weiteres Fahrzeug mit der Benennung B1 hat den selben Fahrzeugtyp wie die Fahrzeuge C und D, trägt jedoch die sekundäre Feldplatte von Fahrzeug B2. Damit trägt ein Fahrzeugtyp beide sich in der Bauform stark unterscheidenden Spulentypen Doppelflach und Solenoid, was einen direkten Vergleich der beiden Feldplattentypen ermöglicht. Die Fahrzeuge C und D sind bezüglich sekundärer Feldplatte und Fahrzeugtyp konstruktiv gleichartig, jedoch von verschiedenen Technologieherstellern aufgebaut.

Deutlicher werden die Unterschiede in der nachfolgenden Tabelle, welche die prägnantesten technischen Parameter der gewählten experimentellen Umsetzungen wiedergibt. Neben der bereits genannten stark unterschiedlichen Baugröße, sei insbesondere auf die Unterschiede in der Batteriespannung der Fahrzeuge hingewiesen. Für die primäre Versorgungsstation ("Ladeplatte") spielt dieser Parameter in der Funktion keine Rolle. Diesbezüglich verhält sich die induktive Ladetechnik wie die kabelgebundene AC-Ladetechnik, bei der ebenfalls die Anpassung an Batteriespannung innerhalb des Fahrzeugs durch dessen Ladegerät erfolgt. Gänzlich unmöglich (oder zumindest technische wenig sinnvoll) wären diese Verhältnisse bei Gleichspannungsladen (DC-Laden), welches für die Schnellladung von Elektrofahrzeugen eingesetzt wird.

| Sekundäre Feldplatte |

|

|

|

| Anwendung |

Fahrzeug B1 |

Fahrzeug A |

Fahrzeug C/D |

|---|---|---|---|

| Spulentyp |

Doppelflach |

Doppelflach |

Solenoid |

| Gehäusegröße (Länge*Breite bzw. x*y Richtung) |

750 * 750 mm2 |

700 * 500 mm2 | 750 * 750 mm2 |

| Bodenfreiheit |

150 mm |

156 mm |

146 mm |

| Batteriespannung |

400 V |

140 V |

380 V |

| Kopplungsfaktor |

0,28 |

0,27 |

0,25 |

| Kopplung |

203 nH | 205 nH |

166 nH |

| Sekundärdurchflutung

(Strom * Windungszahl) [Primärdurchflutung: 120 A] |

154 A |

239 A | 318 A |

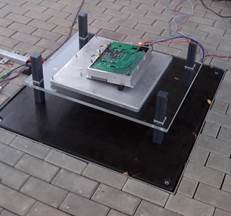

Trotz dieser großen konstruktiven, magnetischen und elektrischen Unterschiede können alle diese Fahrzeuge auf beiden unterschiedlichen Typen operativer primären Feldplatten arbeiten, welche von zwei unterschiedlichen Herstellern gefertigt worden sind. Dies ist möglich, weil beide Varianten dem WiPT-Standard entsprechen. Beispielhaft wird dies durch folgendes Bild demonstriert, bei dem Komponenten aller beteiligten Technologiehersteller gemeinsam vertreten sind.

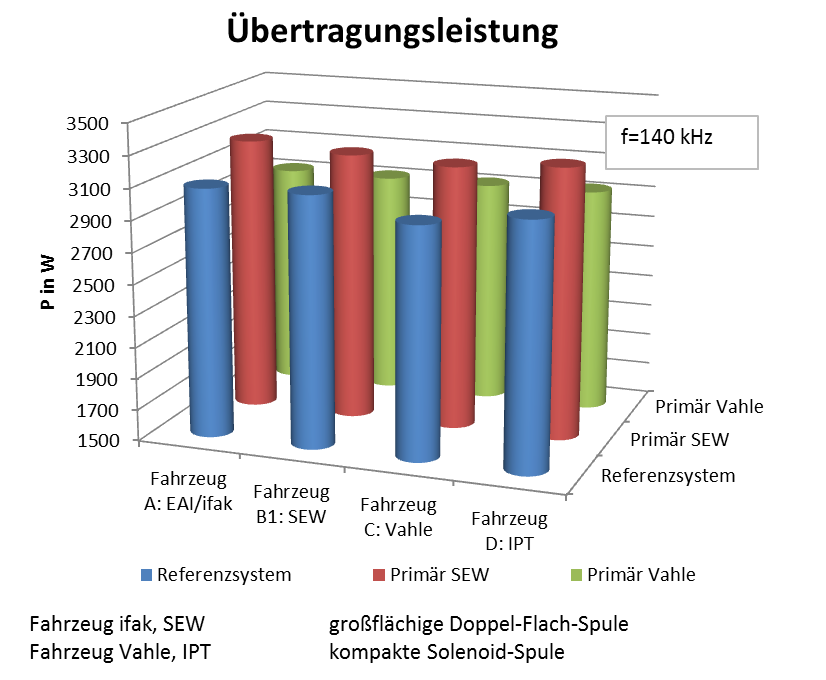

Übertragungsleistung und Wirkungsgrad im Experiment

Im Rahmen der Untersuchungen während des Kreuztestes wurden

sämtliche 12 Kombinationen aus vier Fahrzeugen und drei Varianten von

primären Feldplatten überprüft und in ihren Eigenschaften vermessen.

Die dritte Variante der primären Feldplatte besteht in der

Referenzfeldplatte, welche für Laborversuche exakt entsprechend der im WiPT-Standard

beschriebenen Referenzfeldplatte aufgebaut wurde. Die beiden operativen

primären Feldplatten weichen bezüglich der Wicklungen davon zum Teil

deutlich ab, ohne jedoch das Kriterium des Wicklungsschwerpunktes zu

verletzen. Daher ist durch diese Tests auch nachgewiesen, dass die

Reduzierung der Definition auf diesen Wicklungsschwerpunkt ausreichend

ist und daraus resultierende Unterschiede in den primären Feldplatten

unterschiedlicher Hersteller die Interoperabilität nicht einschränken.Als Nachweis der Funktionstüchtigkeit aller Kombinationen im Kreuztest, d.h. der Interoperabilität im Sinne der garantierten Funktion, zeigt die folgende Grafik links die gemessene Übertragungsleistung. Gezeigt ist die in der Batterie des Fahrzeugs ankommende Leistung, welche für die Dauer eines Ladevorgangs relevant ist. In allen Kombinationen werden 3 kW Leistung überschritten, wodurch die Interoperabilität nachgewiesen ist. Die erkennbaren Unterschiede dürfen nicht als Qualitätsunterschiede der realisierten Systeme fehlinterpretiert werden. Die sichtbaren Unterschiede resultieren aus unterschiedlichen Vorgaben in der Betriebsführung der Ladestellen, welche frei wählbar (und veränderbar) sind.

Die operativen Versorgungsgeräte mit den primären Feldplatten besitzen eine Nachführung der Übertragungsleistung und stellen die primäre Durchflutung (d.h. den primären Strom) derart ein, dass eine gewünschte vorgegebene Netzleistung eingehalten wird. Diese Nachführung sorgt auch dafür, dass die beiden operativen Feldplatten an allen Fahrzeugtypen eine nahezu identische Ladeleistung bereitstellen. Etwas anders verhält es sich bei der Referenzplatte, welche exakt mit der nominellen Primärdurchflutung (Primärstrom) betrieben wird, ohne eine Nachführung vorzunehmen. Hervorgerufen durch Unterschiede im realen Betrieb gegenüber der nominellen Auslegung der Systemkomponenten ergeben sich daher Unterschiede in der sich einstellenden Übertragungsleistung. Gründe für die Unterschiede können in einer nicht exakt mittigen Positionierung, in verschiedenen Beladungszuständen etc. liegen.

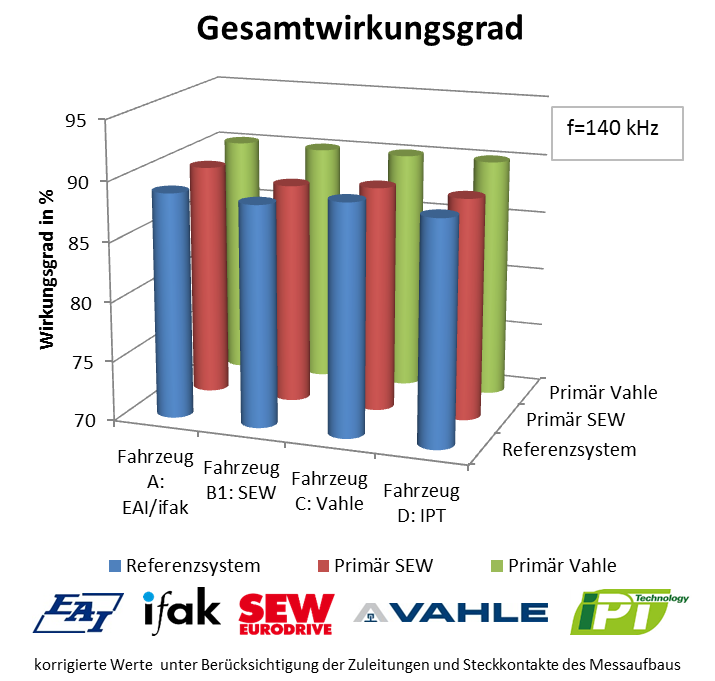

Zusätzlich zeigt die Abbildung auf der rechten Seite den ermittelten Wirkungsgrad der kontaktlosen Energieübertragung ebenfalls in allen Varianten beim Kreuztest. Der Wirkungsgrad bezieht sich auf die Leistung vom Netzanschlusspunkt (Steckdose) bis zu den Batterieklemmen. In allen Kombinationen ergibt sich ein Wirkungsgrad von knapp 90%, vor allem auch in den herstellergemischten Kombinationen. Es war für die Technologiehersteller durchaus überraschend, dass sich trotz der starken Unterschiede in den Ausprägungen der sekundären Feldpatten parktisch keine Unterschiede in den eingetretenen Wirkungsgraden ergeben haben.